烏城紬のあゆみ

◆この烏城紬は今から二百年前寛政十年ごろ、岡山児島半島の灘崎村迫川、宗津地方中心に起こった袴(はかま)地織りがそのはじまりです。しかし、それ以前から、自家の副業として女性たちの手で絹織物が作られていました。

◆その後安政年間になって庶民の着物である男女の着尺紬(手紡糸太綿)が多く織られるようになりました。備前池田藩が、この紬織を藩のご物産として保護奨励し、大阪方面に売出したところ、品質の好評を得て、藩財政に多大の貢献をしました。

◆明治・大正期には綿と生糸に交織となり、次第に綿から生糸に移ってゆきました。昭和に入ってからは殆んど綿はなくなり、原料は生糸のみになりましたが、織物技術は今も化政期の古い伝統が受け継がれています。岡山市に誘われて、迫川、宗津から10人程が岡山市に出て操業を始めました。その中にいた三宅小三郎(二代目)が、昔やっていた絹織物に変えたいと思い、糸紡機を考えて絹織物に変え、昭和初期に「烏城紬」と名付けました。

長い歴史と風格を持つこの織物に各方面から大きな関心が寄せられています。

注 明治・大正期には、萬年紬・岡山紬ともいわれていました。現在の烏城紬も同一のものです。

◆昭和63年4月8日 岡山県郷土伝統的工芸品に指定を受ける

*「伝統的」とは、原則として100年以上の歴史を有し今日まで継続していることを意味します。(参考:岡山県伝統的工芸品)

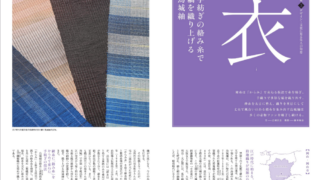

烏城紬の特徴

◆緯糸は、三宅小三郎(二代目)が考案した足踏みの機械を使って手紡ぎします。撚りをかけない「からみ」と呼ばれる工夫がされていますので、保温性がよい絹織物となっています。

◆縞模様を基本とした個性的な柄は着物通のかたにも愛されています。

◆他の紬の産地のように、工程を家から家への分業とせず、糸紡ぎから精練・染め・整経・機ごしらえ・織りまでの全工程を一貫して行っています。